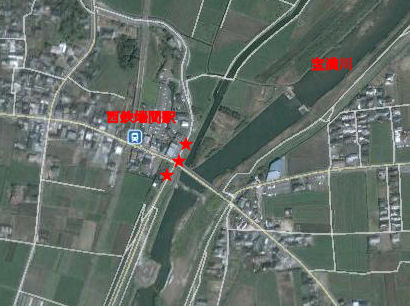

| 亙慏拝応揔抧忦審亜 丂2008擭廐丂S巵偐傜丂乽杒怣擹丂桍戲堚愓偺摵滣丒摵戹乿乮挿栰導杽憼暥壔嵿僙儞僞乕挊丂怣擹枅擔怴暦曇廤敪峴2008擭乯傪捀偒丂埨撥懓偲偺娭楢傪栤傢傟偨丅丂偙偺桍戲堚愓偵偮偄偰丂巹偼丂2007擭10寧23擔偺挬擔怴暦偵宖嵹偝傟偨彫偝側婰帠傪愗傝敳偄偰偄偨偑丂暿偵栤戣帇偟偰偄側偐偭偨丅丂偩偐傜丂偦偺応偱嶜巕傪傔偔偭偰傕丂懄摎偼偱偒側偐偭偨丅丂偩偑丂埲棃丂摢偺拞偵巆傝偲偒偳偒峫偊偝偣傜傟傞壽戣偲側偭偨丅 丂 丂2009擭10寧丂挿嶈導堧婒偵峴偭偰廧媑恄幮偲敠杇愳傪尒偰傑傢傝丂捈愙尒傞偙偲偑偱偒側偐偭偨尨偺捯堚愓偺慏拝応偵巚偄傪傔偖傜偣桍戲堚愓偲慏拝応偺娭學傪挷傋偰傒偨偔側偭偨丅丂偦傫側偲偒丂巚偄弌偟偨偺偑忋抜幨恀偺抧偩丅 丂偙偙偼丂巹偺慳奐愭偱丂彫妛1擭偐傜拞妛3擭傑偱9擭娫傎偳丂枅擔梀傫偩抧偱丂暉壀導彫孲巗抂娫傪棳傟偰偄傞曮枮愳乮拀屻愳巟棳乯偲偦偙傊崌棳偡傞彫偝側巟棳乮柤慜偼抦傜側偄乯偺崌棳揰偩丅

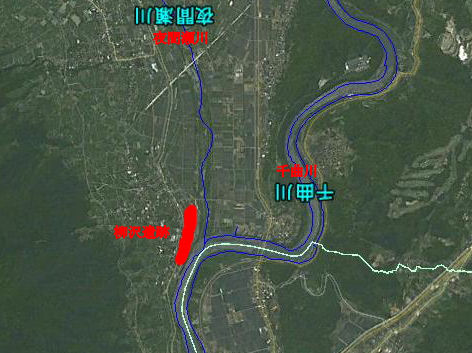

丂偙偺崌棳揰偵慏拝応偑偁偭偨丅丂塃忋幨恀偺仛報晅嬤偑偦傟偱丂巟棳壨岥偺塃娸偩丅丂巹偑巕嫙偺崰偼丂婛偵攑傟偰偄偨偑丂偐偭偰偙偺応偼丂抧応嶻昳偺敟偐傜嵦偭偨栘榅乮傕偔傠偆乯偺愊弌峘偱偵偓傢偄椏棟壆偑尙傪楢偹偰偄偨偦偆偩丅丂愴屻傕丂偦偺柤巆偼偙偺塃娸偵偁偭偨丅丂嵍娸媦傃杮棳偼慏拝応偵側偭偰偄側偐偭偨丅丂巟棳偺壨岥偵慏拝応偑偁偭偨偙偲偵拲栚偡傞丅丂 丂師偵丂拞抜幨恀偼丂杮戣偺桍戲堚愓偑偁傞愮嬋愳偲巟棳偺栭娫悾愳偑崌棳偡傞抧揰偩丅丂忋抜曮枮愳偲斾妑偟堈偄傛偆偵丂撿杒傪媡揮偝偣偰嵹偣偨丅丂 丂偙偺2枃偺幨恀傪斾妑偟偨応崌丂帪戙偲愳偺戝偒偝偼慡慠堘偆偑嫟捠揰偼丂嘆抧宍揑偵尒偰丂戝偒側杮棳偵彫偝側巟棳偑崌棳偡傞抧丅丂嘇杮棳偱側偔巟棳偺娸曈晅嬤偵恖乆偑廤傑傞応偑偁傞丅丂 丂恖偑廤傑偭偰偄偨偙偲偼丂曮枮愳巟棳壨岥偱偼椏棟壆偐傜丂桍戲偱偼堚愓偐傜撉傒庢傞偙偲偑偱偒傞丅丂 丂忋弎偺嘆嘇偩偗偱偼丂桍戲堚愓偲慏拝応偲偺娭學傪塢乆偡傞偙偲偼偱偒側偄偺偱丂慏拝応偺揔抧忦審傪奀丒愳丒慏偺帇揰偐傜峫偊偰傒傞丅丂丂 丂埲壓偼丂堧婒偺廧媑恄幮偺崁偱傕丂愘挊乽埨撥懓偲彊暉乿偱傕弎偰偄傞偑丂偙傟偼丂婰榐偑側偄屆戙擔杮巎傪夝柧偡傞尞偵側傞偙偲偩偐傜丂偁偊偰婰弎偡傞丅 丂慏拝応偼丂慏掙偺宍忬偵傛偭偰戝偒偔曄傢傞丅丂宍忬偑倀帤宆偺暯掙偱偁傟偽嵒偺昹曈傗暯傜側娾応偵堷偒梘偘傞偙偲偑偱偒傞偑丂倁帤宆偺愲掙偩偲墶揮偡傞偺偱堷偒梘偘傞偙偲偼偱偒側偄丅丂 丂偩偐傜丂倁帤宆偺愲掙慏偼悈柺偵晜偐偽偣偰學棷偡傞偙偲偵側傞丅丂慏傪埨慡偵晜偐偽偣傞偵偼丂悈怺偲悈柺偺惷壐偑梫傞丅丂奀偼悈怺偱偼栤戣偼側偄偑丂尰戙偺傛偆偵恖岺峔抸暔偺杊攇掔偑側偄帪戙偼丂偳傫側榩偱傕壂崌偄偐傜偺僂僱儕傗晽偵傛傞攇偺塭嬁傪庴偗傞偐傜丂偛偔抁婜娫側傜暿偲偟偰傕丂忢偵慏傪奀偵學棷偡傞偙偲偼偱偒側偄丅 丂偩偐傜丂倁帤宆偺愲掙慏偼丂晽楺偺塭嬁偑傎偲傫偳側偄愳偵擖傟傞偙偲偵側傞丅丂偱傕愳偵偼棳偑偁傞偐傜丂棳偑娚傗偐側悈柺傪學棷抧偵慖傇偙偲偵側傞丅丂埲忋偺偙偲傪摢偵抲偄偰愳偺杮棳偲巟棳偲偺娭學傪嵦傝忋偘傞丅丂 丂杮棳偲巟棳偺娫偵丂愳暆丒悈怺側偳偱戝偒側嵎偑偁傞偲丂巟棳偺壨岥偼杮棳偺塭嬁傪庴偗傞丅丂杮棳偺悈埵偑忋偑傟偽丂巟棳傊媡棳偡傞丅丂媡偵巟棳偺悈埵偑杮棳傛傝崅偔側偭偰傕丂愳暆偑堘偆偐傜丂杮棳悈柺偵敄偔峀偑傞偩偗偱丂巟棳偺棳傟偼崌棳揰偱娚傗偐偵側傞丅丂尵偭偰偟傑偊偽丂嘊巟棳偺壨岥偼杮棳偺梽傒偵側偭偰偄傞偲偄偆偙偲偩丅尰戙偱傕丂壨岥嬤偔偺峘偼丂愳偺棳傟傪旔偗偨応偲偟偰憿惉偟偰偄傞丅丂壓抜嵍幨恀偵丂憡柾愳壨岥偵偁傞暯捤嫏峘傪椺帵偟偨丅丂 丂 丂巟棳壨岥偑梽傓嘊偺偙偲傪愳偱梀傫偱偄偨巹偼丂巕偳傕偲偒偐傜懱尡偱抦偭偰偄偨丅丂杮棳偺曮枮愳偑塲偘側偄傎偳憹悈偡傞偲丂擔崰悈怺偑愺偔偰塲偘側偄巟棳偺悈検偑憹偊丂奿岲偺塲偓応偵側偭偨偺偩丅 丂 丂埲忋偺杮棳偲巟棳偺娭學偼丂巟棳偲偄偭偰傕丂嵰愳偺傛偆側戝巟棳偲愮嬋愳偲偺娫偱偼惉傝棫偨側偄丅丂杮棳偲巟棳偺婯柾偑戝偒偔堘偆壨愳偺崌棳抧偱惉傝棫偮忦審偩丅丂梫偡傞偵丂梽傒偑偱偒傞忦審偑偁傟偽慏拝応偵側傞偲尵偆偙偲偩丅 丂堧婒搰偺尨偺捯堚愓偺慏拝応偼丂幚嵺偵尒傞偙偲偑偱偒側偐偭偨偑丂敠杇愳偺巟棳壨岥偱偼側偝偦偆側偺偱丂梽傒傪恖岺揑偵偮偔偭偨偺偐丂帺慠偺抧宍傪棙梡偟偨梽傒偱偁傠偆丅 丂 丂傕偆堦偮慏拝応偺揔抧忦審偲偟偰丂壸偺愊傒壓傠偟偵揔偟偰偄傞偙偲傕偁偘傜傟傞丅丂尨偺捯堚愓偺慏拝応偼愇憿傝偩偦偆偩偑丂愳掙偵峐傪懪偪崬傫偩娙扨側嶸嫶偱傕偐傑傢側偄丅丂愇憿傝偵偟傠丂栘惢嶸嫶偵偟傠丂偦偺憿惉偵偁偨偭偰丂慏掙偑愳掙偵摉偨傜側偄掱搙偺悈怺乮栱惗帪戙偺慏偩偲1m慜屻丠乯偑偁傟偽丂偦傟埲忋怺偔側偄曽偑揔抧偲偄偊傞丅丂丂傑偨丂慏偼棳偝傟側偄偨傔偵丂峧傪娸曈偺側偳偺庽栘傗娸曈傗愳偺拞偵懪偪崬傫偩峐偵鋟偆丅丂愳偺拞偵峐傪懪偭偰鋟偆曽朄偼尰戙偱傕峴側傢傟偰偄傞丅丂壓抜塃幨恀偼丂桳柧奀偺姳枮偵崌傢偣偰挿偄峐傪拀屻愳壨岥嬤偔偺愳拞偵峐傪懪偭偰鋟偭偰偄傞椺帵偩丅丂偙偺慏偺學棷偲偄偆偙偲偱傕丂嘋悈怺偼昁梫埲忋怺偔側偄曽偑丂峐偺挿偝丂懪偪崬傒嶌嬈傪峫偊傞偲丂慏拝応偺揔抧偵側傞丅 |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

丂愮嬋愳偲栭娫悾愳偺崌棳抧晅嬤偺棳検僨乕僞偼丂扵偟偨偗傟偳傕丂尰抜奒偱偼擖庤偱偒側偐偭偨丅丂偱傕丂桍戲堚愓傪棳傟傞愮嬋愳偵棳傟崬傓崀悈柺愊偲丂栭娫悾愳傊偺崀悈柺愊傪抧恾忋偱斾傋傞偲丂悢廫攞偺嵎偑偁傞丅丂偍偦傜偔椉壨愳偺棳検嵎傕丂悢廫攞偼偁傞偩傠偆丅 丂偦傟偱傕丂椉壨愳偺崌棳抧偑丂忋偵宖偘偨嘆嘇嘊嘋偺慏拝応偺揔抧忦審偵偐側偭偰偄傞偐傪捈愙帺暘偺栚偱妋擣偟偨偔偰丂尰応偵弌偐偗偨丅 丂偦偺寢壥傪尵偆偲丂搚抧偵晄埬撪側偙偲傕偁偭偰丂娫嬤偵峴偒側偑傜憪栘偺斏栁偑帇奅傪幷傝丂偦傟傪憕偒暘偗側偑傜恑傓偙偲傕偱偒偢丂巆擮側偑傜丂丂崌棳揰偵棫偮偙偲偑偱偒側偐偭偨丅 丂偱傕丂嘆偲嘊偺揔抧忦審偼僌乕僌儖傾乕僗偺峲嬻幨恀偐傜傢偐傞偟丂嘇偼慜弎偺偲偍傝丂堚愓偑偁偭偨帠幚偑梇曎偵岅偭偰偔傟傞丅丂嘋偼栭娫悾愳偺棳傪傒傟偽尒摉偑偮偔丅 丂杮棳偵斾傋彫偝側巟棳偑崌棳偡傞嘆丂巟棳娸曈偵恖偑廤傑偭偰偄偨嘇丂巟棳壨岥偑梽傫偱偄傞嘊丂怺偔側偄悈怺嘋偺係忦審傪枮偨偟偰偄傞栭娫悾愳壨岥丂偡側傢偪丂桍戲堚愓偼丂慏拝応傪傕偭偨廤棊偩偭偨壜擻惈偑戝偒偄傕偺偲峫偊傜傟傞丅 丂偩偑丂偙傫側偙偲傪尵偭偰傕丂弌搚昳偐傜堚愓傪峫偊傞偙偺暘栰偺愱栧壠偨偪偼摓掙擺摼偱偒側偄偩傠偆丅 丂愱栧壠傕擺摼偱偒傞慏拝応偺徹嫆傪妋擣偡傞偵偼丂偁傜偨傔偰栭娫悾愳壨岥堟塃娸傪孈傞偐丂壨愳夵廋岺帠側偳偑峴側傢傟傞婡夛偑偁傟偽丂丂娸曈傗愳偺拞偵懪偪崬傫偩峐偺嵀愓傗愇偺弌搚偵婜懸偡傞埲奜偵側偝偦偆偩丅丂 丂慏拝応偩偐傜丂抧拞偐傜慏偺弌搚傪婜懸偡傞岦偒傕偁傠偆偑丂栘憿慏傪攑慏偵偡傞偲偒偼擱椏偲偟偰巊偆偟丂傕偟曻抲偟偰偄偨偲偡傟偽棳弌偡傞偐傜丂偁傑傝婜懸偱偒側偄丅 丂傕偆彮偟慏拝応偺埵抲傪峣傞丅丂偦偺尞偼丂摵滣丒摵戹偑弌搚偟偨埵抲偐傜7杮偺摵滣偑岦偄偰偄偨曽岦偵偁傞丅丂偩偐傜丂暆傪傕偨偣偨懷忬偺慄偱偦偺曽岦傊孈傝恑傓偙偲偐偲巚偆丅 丂側偤丂摵滣偺曽岦偐偲偄偆偲丂杽憼偝傟偰偄偨摵滣偼丂巊梡偝傟偰偄側偄晲婍偱偁傞丅丂晲婍偼嫢帠偐傜庣偭偰偔傟傞偍庣傝偱偁傝丂杺彍偗偱偁傞丅丂尰嵼偺娔帇僇儊儔偵傕捠偠傞偲偙傠偑偁傞丅 丂偲偙傠偱丂幨恀3抜栚嵍偼桍戲堚愓偱愮嬋愳曽岦傪岦偄偰偄傞偺摵滣偱丂塃偼1864擭偵挿廈斔偑娭栧奀嫭偱塸丒暓丒棖丒暷偺係儢崙傪憡庤偵愴偭偰嶴攕偟偰帩偪嫀傜傟偨惵摵惢戝朇偺儗僾儕僇偩丅丂尰嵼丂壓娭巗偵娭栧奀嫭傊岦偗偰暲傋傜傟偰偄傞丅丂偙偺愴憟偼挿廈斔偵偲偭偰嫢帠偱偁傞丅 丂儗僾儕僇偺戝朇偵偼偄傠傫側巚偄偑崬傔傜傟偰偄傞偺偩傠偆偑丂崻掙偵嫢帠偐傜庣傞婅偄傕偁傞偩傠偆丅丂偙偺嫢帠偐傜偺偍庣傝丂偟偐傕晲婍偲偄偆揰偱丂壓娭偺戝朇偲桍戲堚愓偺摵滣偼嫟捠偡傞偲偙傠偑偁傞丅丂偦偆峫偊傞偲丂摵滣偼嫢帠偐傜庣傝偨偄曽岦傪岦偄偰偄傞壜擻惈偑嫮偄偐偲巚偆偑偄偐偑偩傠偆偐丅丂 丂桍戲堚愓偺応崌丂摉帪偺嫢帠偲偟偰偼丂愳偺斆棓側偳棾恄偵傛傞嵭奞傗丂棊棆偵傛傞棆恄偵傛傞旐奞側偳帺慠偺栆埿偑偁傞丅丂摵滣偑愮嬋愳偺曽傪岦偒丂偦偺恘傪忋岦偒偵棫偰偰偄偨偙偲偼丂棿恄傗棆恄偵懳偡傞庣傝傪昞傢偟偰偄傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅丂側偍丂摵滣丒摵戹偑抧拞偵杽傔傜傟偰偄偨偙偲偼丂搻擄杊巭傕偁傞偩傠偆偑丂摉帪丂婛偵嬥懏偵棆偑棊偪傗偡偄偙偲傪抦偭偰偄偰丂偦傟傪旔偗傞偨傔偺張抲偲峫偊傞偑丂偙傟傕偄偐偑偩傠偆偐丅 丂 丂峫屆妛偲偟偰偼丂摵滣偵戝嶃榩宆偲嬨廈宆偑崿嵼偟偰偄偨棟桼側偳偵娭怱偑嫮偄傛偆偩偑丂摉帪丂奀愳偺悈楬傪摼堄偺憖慏弍傪嬱巊偟偰帺桼偵擔杮楍搰丒拞崙戝棨傪峲峴偟偰偄偨埨撥懓偑丂婛偵埨撥栰偵傕峴偒棃偟偰偄偨偙偲傪峫偊傞偲丂帪戙傗嶻抧傪栤傢偢庤偵擖偭偨摵滣傪桍戲偺慏拝応偺偍庣傝偲偟偰帩偪崬傫偩壜擻惈偑偱偰偔傞丅 丂丂丂 丂丂側偍丂桍戲堚愓偵慏拝応偑偁偭偨壜擻惈偑偱偰偒偨偺偱丂偦偆偩偭偨傜丂懠偵傕偁傞偩傠偆偲巚偄丂僀儞僞乕僱僢僩傗暥專偲抧恾傪巊偭偰彮偟挷傋偰傒偨丅丂傕偆彮偟帪娫傪偐偗偰扵偣偽傑偩弌偰偔傞偩傠偆偑丂嶲峫偺偨傔偵丂偙傟傑偱傢偐偭偨戝彫壨愳偺崌棳抧偑慏拝応偵側偭偰偄偨堚愓偺椺傪帵偟偰偍偔丅丂 丂侾丂孎杮巗愳怟乮椢愳悈宯乯 丂俀丂孎杮導媏抮巗幍忦挰嫶揷揷拞乮媏抮愳悈宯乯 丂俁丂暉壀導廆憸巗揷孎乮掁愳悈宯乯 丂係丂搰崻導塿揷巗崱巗乮塿揷愳悈宯乯 丂丂 丂埨撥懓偺妶摦傪捛偄偐偗偰偄傞巹偲偟偰偼丂偙偺桍戲堚愓偵慏拝応偑偁偭偨偲偡傟偽丂偙傟傑偱丂岮偵堷偭妡偐偭偰偄偨壽戣偑夝寛偡傞丅丂偦偺壽戣偲偼丂媡晽偵媡傜偭偰奀忋傕憱峴偱偒傞岠棪揑側峲奀偵偼丂愲掙慏偑揔偟偰偄傞偑丂愳偵擖偭偰愳掙偵慏掙偑摉偨傞怺偝偵側傞偲丂摦偗側偔側傞偐傜丂奀慏偐傜愳廙偵忔傝姺偊側偗傟偽側傜側偄偑丂偦偺嬶懱揑側曽朄偑傢偐傜側偐偭偨偙偲偩丅 丂庩偵丂嵰愳傪偝偐偺傏偭偰埨撥栰偵擖傞応崌丂愲掙慏偺奀慏偱偼晄壜擻偩丅丂堦曽偱丂曚崅恄幮傪妀偲偡傞埨撥栰偑丂帪戙偵懄偟偰敪揥偟偰偒偨帠幚偑偁傞丅丂埨撥栰偵奀慏偼擖傟側偄偑恖傗暔帒偼擖偭偨丅丂偙偺柕弬揰傪桍戲堚愓偵慏拝応偑偁偭偨偙偲偑夝徚偟偰偔傟偨偺偩丅丂偡側傢偪丂桍戲傑偱奀慏偱塣傫偱偒偨壸傪愳廙偵愊姺偊偰丂桍戲偐傜愮嬋愳悈宯偲嵰愳悈宯偺奺抧偵忋偭偰偄偔丅丂偦偆峫偊傞偲丂桍戲偼丂栱惗帪戙偺僴僽峘偱偁偭偨偲尵偊偦偆偩丅丂 丂偦偆偩偲偡傟偽丂桍戲偺慏拝応偼偄偮偺帪戙偵憿傜傟偨偺偐丂偲偄偆壽戣偑偱偰偔傞丅丂偙傟偵偮偄偰愭偵寢榑傪弎傋傞偲丂婭尦慜俀悽婭偺弶傔埲崀偩丅丂 丂偦偺棟桼偼丂倁帤宆偺愲掙慏偑弌尰偟偰偐傜偩丅丂偙偺曈偺帠偼丂愘挊乽埨撥懓偲彊暉乿偵彂偄偰偄傞偑娙扨偵愢柧偡傞偲丂倁帤宆偺愲掙慏憿傝偼丂斅傪愙偖偺偱丂斅嶌傝偵昁梫側嫎丂斅傪愙偖慏揃偑梫傞丅丂偙傟傜偼揝惢偩偐傜丂揝偺弌尰埲崀偵側傞丅丂拞崙戝棨偱揝偑巊傢傟巒傔偨偺偼丂婭尦慜俁悽婭枛偲尒偰偄偄偩傠偆丅 丂堦曽丂偦偺懠偵傕倁帤宆偺愲掙慏偯偔傝偵偼忦審偑偁傞丅丂偦傟偼丂尰戙偱尵偆姡僪僢僋乮僪儔僀僪僢僋乯偑梫傞偙偲偲丂憿慏媄弍偑擔杮楍搰偵擖偭偰揱傢傞偙偲偱偁傞丅丂偙傟傜偼丂愘挊偵彂偄偨傛偆偵丂彊暉偑奺庬媄弍幰乮昐岺乯傪偮傟偰偒偨帪戙埲崀偩偐傜丂偍偍傛偦婭尦慜俀悽婭偺弶傔偵側傞丅丂 丂偮偄偱偵晅偗懌偡偲丂倁帤宆偺愲掙慏偑憿傟側偄埲慜偼丂奀偱偼暯掙偺檴慏乮娵栘廙乯傪擇鋤墶偵鋟偭偨鋟慏偱峲奀偟丂愳偵擖傞偲丂鋟慏偺鋟偄傪夝偄偰丂堦鋤偯偮愳廙偲偟偰憱峴偟偨丅 亙愳廙偱埨掚偺戧傕慿忋亜 丂愳廙偑埨撥栰偵擖偭偰峴偔偙偲偵娭偟偰丂傕偆堦偮壽戣偑偁傞丅丂偦傟偼丂嵰愳偵擖傞偲愳廙偺峲峴偵偲偭偰偄偔偮傕偺擄強偑偁傞偑丂偦偙傪偄偐偵偟偰峲峴偟偨偐偲偄偆媈栤偱偁傞丅丂偦偺擄強偺戙昞奿揑側傕偺偑媽怣廈怴挰偵偁傞乽埨掚偺戧乿偩丅 丂乽埨掚偺戧乿偵偮偄偰丂崙搚岎捠徣偺愮嬋愳壨愳帠柋強偑僀儞僞乕僱僢僩偱敪昞偟偰偄傞乽愮嬋弇乿偺侾俇夞媍帠榐乮丂丂乯偱巗愳乮寬晇丠乯弇挿偑丂 戧乮Fall)偱側偔憗悾乮Rapid)偩偲弎傋偰偄傞丅丂丂 丂偦偺乽埨掚偺戧乿偺尰応偵峴偭偨偑丂尰嵼丂壓棳偵嶌傜傟偨嶚暯僟儉偱悈杤偟偰偍傝丂捈愙尒傞偙偲偼偱偒側偐偭偨偑丂彮偟挷傋偰傒傞偲丂嵰愳偼愳廙偱忋傞偙偲偑偱偒偨偲偄偆寢榑偵払偟偨丅丂埲壓丂偦偺宱夁傪弎傋傞丅 丂

丂嵰愳傪峲峴偡傞偵摉偨偭偰偺擄強偼丂埨撥暯乮徏杮杶抧乯偲慞岝帥暯乮挿栰杶抧乯偺娫偵偁傞丅丂 丂偙偙偱偼丂埨撥栰巗柧壢偵偁傞嵰愳嫶偐傜挿栰巗愳拞搰挰嵰愳彫巗嫶傑偱傪懳徾偲偟偨丅丂埲壓偵帵偡丂昗崅偲抧揰娫偺嫍棧偺抣偼僌乕僌儖傾乕僗傪巊偭偰弌偟偨丅丂 丂埨撥栰巗偺嵰愳嫶偺昗崅俆侾俁m丂挿栰巗偺彫巗嫶偺昗崅俁俆俆m偩偐傜丂偙偺嵰愳俀抧揰偺棊嵎偼侾俆俉倣偵側傞丅丂俀抧揰娫偺嫍棧偼俇侾丏侽俈Km丅丂偦偆偡傞偲丂丂俀抧揰娫偺暯嬒岡攝偼俁俉俇暘偺侾偵側傞丅丂 丂偙偺悢抣傪偳偆尒傞偐丅丂晉壀媀敧偼乽墫偺摴傪扵傞乿乮1983擭娾攇怴彂乯偱丂愳偺孹幬岡攝偲廙壸偺愊嵹検偺幚愌偐傜丂係侽侽暘偺侾岡攝傪慿忋偺尷奅偲偟偰傞丅丂慜弌偺愮嬋弇偺巗愳弇挿偺榖偵偼丂嶼弌崻嫆偲愊壸偺桳柍偼帵偝傟偰偄側偄偑丂悈塣壜擻側岡攝偼俁侽侽暘偺侾偲偁傞丅丂晉壀偺悢抣偩偲丂廙偵壸傪愊傫偩傑傑偩偱偼慿忋偱偒側偄偙偲偵側傝丂巗愳偺悢抣偩偲丂偲偵偐偔丂廙偼慿忋偱偒傞偲偄偆偙偲偵側傞丅丂偱傕丂岡攝俁俉俇暘偺侾偲偄偆悢抣偼暯嬒偩偐傜丂応強偵傛偭偰偼廙偺慿忋偵傛傝尩偟偄抧堟偑偁傞偼偢偩丅 丂 丂傑偨丂巗愳偵傛傞偲丂枊枛偺揤曐乮1830乣1844擭乯偵丂徏杮巗偐傜怣廈怴挰傑偱捠慏偑塣峲偝傟傞傛偆偵側偭偨偲偁傞偐傜丂偙偺娫偺岡攝偼偦傟傎偳媫偱偼側偐偭偨偲夝庍偱偒傞偑丂敿柺丂愭偺2抧揰娫偱捠慏嬫娫傛傝壓棳偺岡攝偼丂傛傝尩偟偄偲尵偆偙偲偵側傞丅 丂偦偙偱丂戧偲偄偆柤徧偑偮偔傎偳媫岡攝偺埨掚抧嬫偺岡攝傪傒傞偨傔偵丂埨掚傪嫴傫偱丂愳彴偑弌偰偄傞怣廈怴挰摴偺墂偐傜嶚暯僟儉偺壓偺嵰愳悈柺偺昗崅傪挷傋傞偲丂摴偺墂偱偼昗崅係侾俋倣丂嶚暯僟儉壓俁俋侾倣丂偩偐傜丂偦偺嵎俀俉倣丅丂偦偺娫偺嫍棧偼丂俇丏係俇Km丅丂偦偺娫偺岡攝偼俀俁侽暘偺侾偲弌偨丅丂 丂偙偺岡攝偼巗愳偺悈塣壜擻抣傕墇偊偰偄傞偐傜丂愳廙偼慿忋偱偒側偐偭偨偺偱偼側偄偐丂偲偄偆媈栤偑弌傞偑丂埨掚偺戧偑嶚暯僟儉偱悈杤偟偰偄傞尰嵼丂偙傟傪妋擣偡傞偙偲偼擄偟偄丅丂偦偙偱丂懠偺媫棳偲廙偺娭學傪偟傜傋偰斾妑偡傞偙偲偵偟偨丅 丂偦偺懳徾偵巊偊偦偆側媫棳傪扵偟偨偑丂媫棳偲尵偭偰傕丂埨掚偺媫棳傛傝娚傗偐偱偁偭偨傝丂廙偱媫棳傪壓偭偰傕丂尰嵼丂偦偺廙偱慿忋偡傞偙偲偼側偔丂僩儔僢僋桝憲偱愳忋偵栠偟偰偄偨丅 丂偦傫側拞偱丂嫗搒偺婽壀偐傜棐嶳傑偱偺乽曐捗愳壓傝乿偼丂悽奅堚嶻搊榐傪栚巜偡恖偨偪偑丂徍榓23擭傑偱擄強偼恖椡偱廙傪堷偒忋偘偰偄偨偙偲傪嵞尰偟傛偆偲丂偦偺愄偲摨偠栘憿慏乮慡挿侾侾倣丂嵟戝暆俀倣乯傪偮偔偭偰丂俇侽擭傇傝偵恖椡偱堷偒忋偘偰偄偨丅 丂嶲徠丂http://hozugawa.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/60-9b7c.html 丂乽曐捗愳壓傝乿婽壀巗偺僗僞乕僩揰偼昗崅俉俉倣丂僑乕儖偺棐嶳搉寧嫶偺彮偟忋棳偺昗崅偼俁侽倣丂偦偺嵎俆俉倣丅丂偙偺俀揰娫偺嫍棧偼侾俀丏俈俈Km丅乮拲乯丂岡攝偼俀俀侽暘偺侾偱丂埨掚抧嬫偺嵰愳偺岡攝傛傝傢偢偐尩偟偄偑丂傎傏摨偠抣偩偐傜丂嵰愳偺廙偺慿忋偺壜斲傪敾抐偡傞嶲峫帒椏偲偟偰巊偊傞丅 丂乮拲乯丂乽曐捗愳壓傝乿偱偼侾俇Km偲側偭偰偄傞偑丂幹峴偟偰偄傞愳偺挿偝傪惓妋偵應傞偙偲偼傓偢偐偟偔丂應掕曽朄偵傛偭偰偦偺悢抣偵嵎偑弌傞丅偙偙偱偼丂嵰愳偺応崌偲摑堦惈傪嵦傞偨傔丂僌乕僌儖傾乕僗偐傜弌偰偒偨抣傪巊偭偨丅 丂曐捗愳偺廙偼俁恖偑儘乕僾傪巊偭偰堷偒忋偘偰偄傞偑丂擄強偺戝娾偑偁傞強偼丂娾偱儘乕僾偑嶤傟偰愗傟側偄傛偆偵丂嶤傟巭傔偵抾傪巊偆側偳岺晇偟偰偄傞丅丂嵰愳偺埨掚偺戧偺応崌丂廙偺慿忋傪嫅傓忈奞暔偵偳傫側傕偺偑偁傞偐偼傢偐傜側偄偑丂帪戙偼堘偭偰偄偰傕丂嵰愳偲摨掱搙偺岡攝偑偁傞曐捗愳偱丂幚嵺廙傪堷偒忋偘偰偄傞帠幚偐傜丂嵰愳偱傕塨抭傪峣偭偨岺晇傪偟偰丂廙傪堷偒忋偘偰偄偨偙偲偑峫偊傜傟傞丅 丂傑偨丂愮嬋愳壨愳帠柋強偺愮嬋弇侾俉夞媍帠榐偱丂崟娾斖恇偼丂乽埨掚偺戧偼丂峅壔4擭乮1847擭乯婲偒偨慞岝帥抧恔乮M7.4乯偱丂娾憅嶳偑曵夡偟嵰愳傪嵡偒巭傔丂18擔屻偵挋偭偨悈偑墎傪夡偟偰丂壓棳偵戝偒側旐奞傪媦傏偟偨乿偲徯夘偟偰偄傞丅 丂帪戙揑偵傒傞偲丂1847擭偺埨掚偺戧偲丂屆戙偺桍戲堚愓偱偼丂帪娫揑偵戝偒側妘偨傝偑偁傝丂屆戙嵰愳偺廙偺峲峴偲偼捈愙娭學偟側偄偑丂怣廈偱偼1000擭偵堦搙丂偙偺庬偺戝婯柾抧恔偑敪惗偡傞偲偄偆愢傕偁傞偙偲傗丂徏杮杶抧偐傜挿栰杶抧傊丂媫弒側嶳娫偺扟娫傪棳傟壓傞嵰愳偲僼僅僢僒儅僌僫偵椬愙偟偰偄傞偙偲側偳偐傜丂婰榐偺側偄帪戙偵傕丂慞岝帥抧恔偲摨偠傛偆側戝婯柾抧恔偱丂嵰愳偑嵡偒巭傔傜傟傜偨壜擻惈偼偁傞丅 丂偙偲偵傛傞偲丂偙偺抧偵揱傢傞戝偒側屛傪夡偟偰攔悈偝偣丂峀偄峩抧傪嶌偭偨偲偡傞彫懢榊揱愢偺攚宨偵偼丂戝婯柾抧恔仺抧妅曄摦仺抧偡傋傝仺嵰愳墎偒巭傔仺帺慠僟儉仺僟儉偺曵夡仺媫棳抧偺抋惗仺壨愳悈偺怹怘仺棳楬妋曐偲偄偭偨帺慠尰徾偺孞傝曉偟傪挿偄娫岅傝宲偑傟偰偒偨偙偲偑偁傞偺偐傕偟傟側偄丅 丂傑偨丂徏杮巗廃曈偺愳偱丂嵰愳傪忋偭偨僒働偑偨偔偝傫妉傟偨偲尵偆偙偲偐傜偐丂僒働傪捛偄偐偗偰埨撥栰偵擖偭偨偲尵偆恖傕偄傞偑丂偦偺惉斲偼偲傕偐偔丂僒働偑忋偑偭偨抧廃曈偵弶婜悈揷堫嶌揔抧偑偁偭偨偙偲傪峫偊崌傢偣傞偲嫽枴怺偄丅 丂偪側傒偵丂嵅摗廳彑偺乽僒働乕偮偔傞嫏嬈傊偺挧愴乿乮1986擭丂娾攇怴彂乯偵丂乽僒働偼丂嶻棏偺偨傔偵丂寖棳傪偳傫偳傫偝偐偺傏偭偰備偔偑丂悈偑怺偗傟偽丂侾儊乕僩儖傎偳偺戧側傜偽忔傝墇偊傞偟丂傑偨丂悈偺彮側偄愺悾偱傕丂悈偺側偄壨尨偱傕丂暊偽偄偱恑傫偱備偔乿偲偁傞丅 丂孞傝曉偟偵側傞偑丂棨楬偑敪払偡傞慜偼丂暔帒丒忣曬丒媄弍側偳偼丂悈楬傪捠偠傞埲奜偵揱傢傞儖乕僩偑側偐偭偨丅丂偦傫側拞偱丂屆戙偐傜埨撥栰偑戱偗偨帠幚偼丂忋偵婰偟偨傛偆偵廙偑嵰愳傪慿忋偟偨偐傜偱偁傞丅丂 丂偦偺廙偺慿忋偼丂僒働偺慿忋偵尒廗偄側偑傜丂屆戙恖偑岺晇傪廳偹丂偦偺忋丂憿慏媄弍傗峲奀媄弍偺恑曕偵崌傢偣偰丂桍戲偵慏拝応傪愝偗丂奀慏偐傜愳廙偵忔姺偊丂戧偺傛偆側擄強傪崕暈偟偰偒偨偲峫偊傞偲丂埨撥栰傊偺擖怉丒奐敪丒敪揥偑棟夝偱偒傞偑偄偐偑偩傠偆偐丅 亙梋択丗偍廙嵳傝偺巒尨亜 丂偙偺儁乕僕傪彂偄偰偄傞偆偪偵丂杮棃丂崻嫆偲偟偰帠幚傪帵偟丂偦偺帠幚偵婎偯偔悇嶡偵棷傔偰丂憐憸丒嬻憐丒栂憐傪攔彍偟偰偒偨巔惃偑棎傟丂僒働偺慿忋偺抜偵側傞偲丂偩傫偩傫憐憸惈傪懷傃偰偒偨丅偦偺偙偲傪斀徣偟側偑傜傕丂撆怘傢偽嶮傑偱丂偺怱嫬偵嬤偯偒丂偙偺嵺丂彮偟憐憸偺悽奅傕彂偄偰偍偔丅丂抐偭偰偍偔偑丂偙偺崁偼崻嫆傪帵偡偙偲偑偱偒側偄丂憐憸偺堟偱偁傞偐傜旣懥偱撉傫偱偄偨偩偒偨偄丅 丂埨撥栰偱偼丂曚崅恄幮傪偼偠傔丂奺抧偱廙傪嶳幵偵偟偨嵳偑峴側傢傟丂奀偺側偄嶳崙偱側偤廙偺嶳幵偐偲媈栤帇偝傟偰偄傞丅丂屆戙丂埨撥栰偵奜晹偐傜恖丒忣曬丒媄弍丒暥壔側偳偑擖偭偰偔傞偺偼丂擭偵悢夞嵰愳傪忋偭偰偔傞廙偱偁偭偨丅丂廙偼尰戙偱傕曮慏偵徾挜偝傟傞傛偆偵丂恖乆偵壗偐岾偣傪塣傫偱偔傟傞傕偺偲偟偰懸朷偝傟偰偄傞丅丂惣梞偱偼僒儞僞僋儘乕僗偑丂摨偠傛偆側栶栚傪帩偭偰偄傞傛偆偩丅丂丂 丂懸偪偵懸偭偨廙偑嵰愳傪忋偭偰偔傞偲丂恖乆偼丂廙偵廤傑偭偰偒偨偙偲偩傠偆丅丂廙偺傑傢傝偼丂暔帒岎姺偺巗偵傕側傝丂悢彮側偄擌傢偄偺応偵側偭偰丂偦偙偐傜丂怴偟偄忣曬丒媄弍丒暥壔側偳偑揱傢偭偨偙偲偩傠偆丅丂偙傟偑嵳傝偺巒傑傝偱偼側偄偩傠偆偐丅丂 丂傗偑偰丂棨楬偑敪払偟偰丂廙偑忋偑偭偰偙側偔側偭偰傕丂墲帪偺廙偲擌傢偄偑朰傟傜傟偢丂帺暘偨偪偱廙傪偮偔傝丂偦偺廙偵廤傑傞嵳傝偑埨撥栰偺奺抧偱惗傑傟偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅 |

||||||||||||||||

亙03暉壀亜丂亙04壓娭亜丂亙05恄屗亜丂亙06戝幮亜丂亙07壨撪挿栰亜丂亙08埨撥栰亜